歌舞伎や日本舞踊の作品では古くから伝わる名曲であっても、その後に1人踊りから2人踊りに、そして場合によっては3人踊りに変化していった作品もあります。

演出を考え抜いた結果、古典作品も良い作品へとアップデートされることもあるのです。

古典と聞くと形が変わらずに残っているものを指すような気がしますが、時代によって演出方法や観客の好み、流行りなどによる変化がついている作品もあるんです。

今回は元々1人踊りであったが、時代とともに演出も変わっていった作品『小鍛冶(こかじ)』を紹介していきたいと思います。

Contents

小鍛冶(こかじ)の歴史

| 解題 | 姿花後雛形(すがたのはなのちのひながた) |

| 初演 | 1832年9月 江戸市村座初演 |

| 種類 | 長唄 |

| 作詞者 | 劇神仙 |

| 作曲者 | 二世杵屋勝五郎 |

| 振付 | 松本五郎市 |

| 役者 | 沢村訥升 |

この『小鍛冶(こかじ)』という作品は元々五変化舞踊のうち一つでありました。

変化舞踊では1人立ちで踊っていたのですが、そこから独立した踊りへと時代と共に変わっていき、2人踊りや3人踊りと流派や演出によって出る人物なども変わる大変珍しい曲だと思います。

小鍛冶のストーリー

三条小鍛冶宗近が勅命をうけて、御剣を打たねばならないのですが、相槌を務めるものがおらず一度は話を断ります。

この勅命の出た訳というのが、天皇が御悪夢に悩まされ、そこで不思議な御告げを受けられたため再度、三条小鍛冶宗近へと話が来たのであった。

三条小鍛冶宗近はもう御断りができないので氏の神である稲荷明神に『相槌の者を授け給え』と願うのであった。

この祈りに対して稲荷明神があらわれ、相槌を打たれたので御剣はめでたく打ちあがりこの御剣の銘をこの霊験になぞらえて『小狐丸』とつけたというのです。

登場人物も演出によって変わってまいります。

2人で踊る場合は…

・稲荷明神

・三条小鍛冶宗近

となります。

3人で踊る場合は…

・稲荷明神

・三条小鍛冶宗近

・東雲(姫)or橘道成or童子

などがあります。

流派の振りや演出にも変わってくるので様々な形で残っているともいえる作品ですね。

ちなみに七々扇流では3人で踊ります。

・稲荷明神

・三条小鍛冶宗近

・東雲

で踊る形が残っております。

小鍛冶(こかじ)の舞台面は?

宗近の鍛冶場を舞台面としている 演者:四世家元 七々扇花瑞王、花助、瑞希

舞台面

小鍛冶の舞台装置

図のような板羽目づくりの宗近の仕事場となります。

そこに注連縄(しめなわ)を張ることで鍛冶の仕事の神聖さを表現しています。

中央にある二畳台ですが歌舞伎や日本舞踊の場合は劇場によって大きさが異なるようです。

小道具

・白鞘

・金台

・鎚(つち)

・中啓(ちゅうけい)

・やっとこの付いた刀

・かつら桶

・侍烏帽子

・狐の冠

・花付き侍烏帽子

小道具もそれぞれありますが、鎚(つち)はそれぞれ持って刀を打つ場面で使うところが見どころでしょう。

衣装

衣装は概ねか気になりますが、演出によって異なるので注意が必要です。

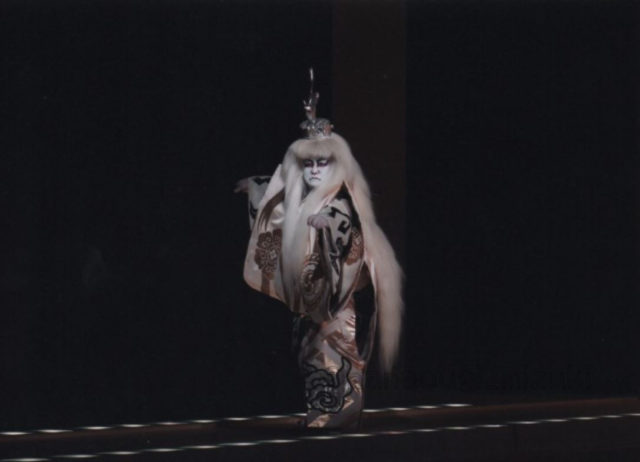

衣装は能ガカリの装束が基本となります。

稲荷明神

・着付け/白茶錦唐織

・大口袴/赤地錦地に竜神模様

・襦袢/白羽二重

・小裂/股引、石帯、手甲、足袋

三条小鍛冶宗近

・着付/萠黄錦唐織

・長素袍/竜紋の染模様

・襦袢/白羽二重

・小裂/股引、石帯、手甲、足袋

東雲

・着付/縫模様薄い桃色や赤色など様々

・かけ素袍/紫色

・襦袢/赤色の襦袢

小鍛冶(こかじ)とはどういった踊り?

ストーリーは最初に話した通り『一人では作れない刀を打つのに、稲荷明神の力を借りて御剣を作る』といったもの。

夫唐土に伝え聞く~

セリ上がりで登場する 演者:四世家元七々扇花瑞王、花助、瑞希

3人踊りならではの足拍子のリズム交換など神妙な面持ちをもった場面です。

合方~(鍛冶拍子で鎚を打つ場面)

3人で鎚を振るい刀を作る場面 演者:七々扇瑞恵、花助、瑞希

ココがポイント

鍛冶拍子で3人が息をあわせてリズムよく刀を打つ場面が最大の見せ場でしょう。

交互に鎚を振るいつつ、金台から出る音がリズムを生むので舞踊作品らしい仕上がりとなっています。

ここは各流儀の振りによっても違いますが七々扇流では3人で刀を打つ場面となります。

必見の場面です!

打つという~

花道で稲荷明神の一人踊り 演者:四世家元七々扇花瑞王

稲荷明神の一人踊りとなります。

歌詞になぞらえると『稲荷明神が見物に見えてきた』と解釈するのが良さそうです。

あわせて狐の振りも鳴り物に合わせて踊ります。

鄙も都も秋更けて~

クドキでは宗近と東雲が踊ります 演者:七々扇花助、瑞希

ここでは宗近と東雲の踊りがクドキとなります。

宗近と東雲の踊り 演者:七々扇花助、瑞希

流儀によっては稲荷明神の踊りになるそうです。

合方(稲荷明神の踊り)

稲荷明神の踊り。狐の振りで踊る場面です。 演者:四世家元 七々扇花瑞王

稲荷明神の踊りとなります。

ここではクルイとして稲荷明神が一人で踊ります。

振りは狐の振りとなり如何にも稲荷明神らしい神妙な場面に。

火加減湯加減秘密の大事~

御剣が出来上がり、3人で踊る場面 演者:七々扇花瑞王、花助、瑞希

御剣が出来上がり宗近は東雲と刀の仕上がりを確かめます。

そしてその後稲荷明神も加わり3人で踊る場面となります。

踊り地ということでテンポも速く賑やかな踊りとなります。

四方に其名は響きけり~

散らしは本舞台に宗近と東雲が、そして最後に花道で稲荷明神の引っ込みがあります。

最後は本舞台の幕が閉まった後に稲荷明神の花道での引っ込みがあります。

流派による違いや演出により本舞台板付きで終わる場合もあります。

色々な振付がある作品なので、いたるところで違いがわかる楽しみもあるでしょう。

小鍛冶(こかじ)まとめ

鍛冶拍子がとても魅力的な日本舞踊作品小鍛冶 演者:七々扇瑞恵、花助、瑞希

和なびちゃんが言う通り『小鍛冶(こかじ)』はストーリーもしっかりあるので、初めての方でもわかりやすい作品となります。

更に鍛冶拍子の踊りは他の作品にはないような独特な場面となりますので、もしこの作品を見る機会があればぜひ注目してみてください。

必ず楽しめると思いますよ!

それではまた!