江戸時代、大津絵を題材にした作品が数多く登場しました。

その中で今もなお多くの舞踊家・観客に愛され続けているのが、藤の花の精を描いた日本舞踊作品『藤娘(ふじむすめ)』です。

本日は、その『藤娘』についてご紹介いたします。

※藤娘は、Wikipedia「藤娘」でも詳しく紹介されています。

日本舞踊を学ぶ上で必ず通る名曲であり、舞踊の「構成」や「所作」、「娘役の心得」を学ぶのに最適な作品です。

それでは早速見ていきましょう!

Contents

藤娘(ふじむすめ)の歴史

| 解題 | 歌へすぐ余波大津絵(かえすがえすおなごりおおつえ)「藤娘」 |

| 初演 | 1826年(文政9年) 江戸・中村座 |

| 種類 | 長唄 |

| 作詞者 | 勝井源八(歌詞編纂) |

| 作曲者 | 四代目 杵屋六三郎 |

| 振付 | 藤間大助 四世西川扇蔵 |

| 役者 | 二代目 関三十郎 |

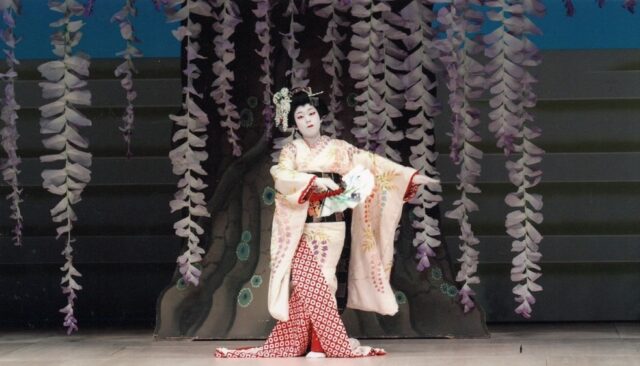

藤娘の舞台面は?

舞台面

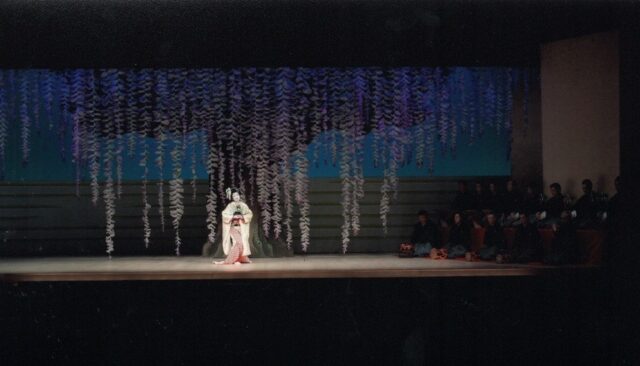

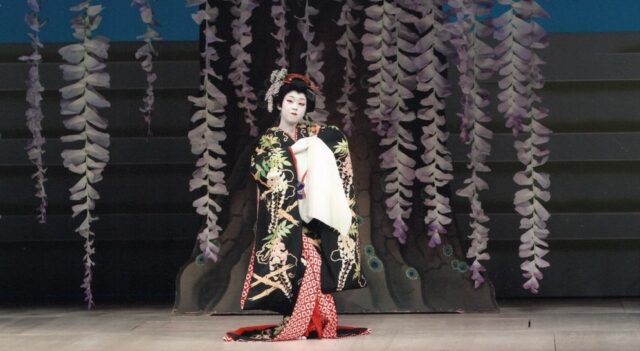

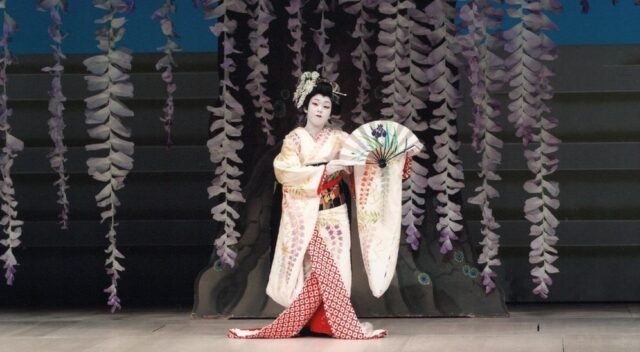

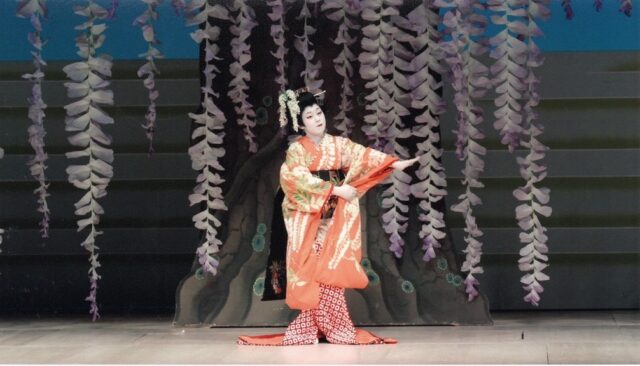

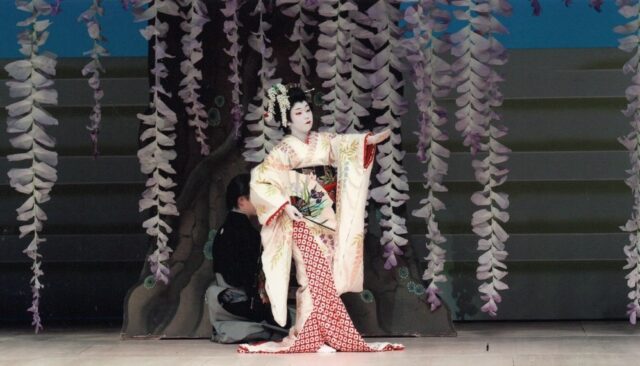

舞台装置は『藤棚と松の老木』が基本構成。

垂れ下がる藤の花の下で娘が舞う幻想的な場面が印象的です。

小道具

・藤の枝

・塗笠(登場時)

・扇

衣装

・帯:金糸の丸帯、矢の字結び

・襦袢:赤地

・足元:白足袋

藤娘とはどういった踊り?

『藤娘』は「オキ→出→クドキ→踊り地→チラシ」と展開される構成で、舞踊の基本がすべて詰まった演目です。

出

娘が恋ごころを藤の枝に託して舞う導入部分。所作の美しさが際立ちます。

鏡山

塗笠で踊るパート。流派によっては抜いたりします。

クドキ(近江八景)

詞章に近江八景が詠まれ、情緒と恋慕が織り交ぜられる名場面です。

七々扇流では手拭いを使って踊ります。

潮来節・藤音頭

『藤娘』の中盤、舞踊の変化を加える場面として「潮来節」「藤音頭」があり、流派や演出によって用いられます。

-

- 潮来節(いたこぶし)

潮来節は、常陸国(現在の茨城県潮来市)で生まれた民謡で、江戸では天明~寛政年間に流行したとされます。

元々は「投げ節」に替わって人気を博した唄であり、幕末には所作事にも取り入れられました。

『藤娘』における潮来節は、振りを見せることを主眼とした構成で、酔った娘の姿や恋心をにじませる場面が多く、情緒の揺れを感じさせます。 - 藤音頭(ふじおんど)

昭和12年、六代目尾上菊五郎が東京歌舞伎座で『藤娘』を踊った際、岡鬼太郎が新たに作詞した部分として初めて使用されました。

藤音頭では、意味ある所作が強調されるのが特徴です。たとえば扇を盃に見立てて酒を飲み、酔った娘を演じるといった振付も含まれ、

六代目によって娘の性格がよりはっきりと描かれたことが評価されています。

このとき用いられた大きな藤の花房の舞台装置も現在の定番となり、紫の世界観が色濃く印象づけられる一因となりました。

- 潮来節(いたこぶし)

松を植よなら~

手踊りの踊り地。太鼓地にあわせてにぎやかに、そしてだんだんに盛り上げていきます。

チラシ(終幕)

ここからは酔って気分が高揚した娘から普通の可愛らしいあでやかな娘に戻って踊り、藤の精の美しい立姿できまって終わります。

軽やかに舞い納め、舞台を静かに締めくくります。

藤娘を踊る際の心得

『藤娘』は小品ながら、一瞬一瞬に気持ちを込める必要がある難曲です。

時間が短いため、わずかな油断が全体の印象を左右します。最後まで気を抜かず、集中力を保つことが大切です。

踊り手は「藤の精が娘の姿を借りて舞っている」ことを念頭に、娘らしいあどけなさと初々しさ、美しさを丁寧に表現します。

藤の枝などの小道具は自分の一部のように扱い、決して乱暴にしないこと。舞台に咲く藤の花を踏みにじらない心持ちが必要です。

気持ちを腹に入れて踊ること。型をなぞるだけでなく、詞章の意味を咀嚼し、心から動く所作で観客に語りかけるように踊るのが本当の「藤娘」です。

大人が踊る際の注意点

子どもっぽさを真似るのではなく、心から「少女の心」を想像し、演じることが大切です。

型の中に生きること

型をなぞるだけでは不十分。型に心を宿し、舞台に命を吹き込むことが「藤娘」の心得です。

藤娘まとめ

『藤娘』は、日本舞踊の所作・感情・構成を身につけるための大切な演目です。

踊り手にも、観る側にも、“芸の原点”を感じさせてくれる名曲を、ぜひ味わってください。

それではまた次回に!

他の日本舞踊の演目紹介はこちらからご覧になれます!