『鞍馬獅子(くらまじし)』は、江戸時代 安永六年(1777年)に市村座で初演された作品で、元は顔見世狂言『児華表飛入阿紫(ちごとりゐとびいりきつね)』の第二番目に出された浄瑠璃名題『夫婦酒替奴中仲(みょうとざけかわらぬなかなか)』の一幕です。

※市村座についてはWikipediaの市村座の項もご参照ください。

この作品は単独の舞踊としても高く評価されていますが、本来は一連の物語の中の一場面に過ぎません。物語全体では、静御前が父・熊坂長範の形見である薙刀を受け継ぎ、義経の訃報を偽って聞かされて狂乱し、御裳濯川(みもすそがわ)の河原をさまよう場面から始まり、のちに狐夫婦が登場し、義経の遺児・源太丸を託すという構成になっています。

現在では、静御前(卿の君)の狂乱と、太神楽に扮した喜三太との出会いまでの前段が主に上演され、舞踊作品として独立した完成度を見せています。

本稿では『鞍馬獅子』の成り立ちから舞台構成、踊りの見どころ、演じる際の心得までを丁寧にご紹介いたします。

鞍馬獅子(くらまじし)の歴史

| 解題 | 鞍馬獅子 |

| 初演 | 安永6年(1777年) 江戸・市村座 |

| 種類 | 清元(元は富本) |

| 作詞者 | 中村重助 |

| 作曲者 | 名見崎徳治 |

| 振付 | 二代目 西川扇蔵 |

| 役者 | 三代目 瀬川菊之丞 他 |

この作品に後編があるときいて納得しました。

鞍馬獅子の舞台面は?

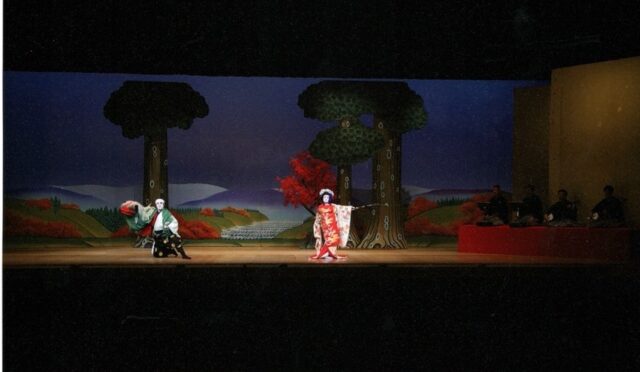

舞台面

舞台は本来「御裳濯川の場」。杉木立や紅葉の吊枝、社殿の屋根などが設えられ、初冬の物寂しさを象徴的に表現します。

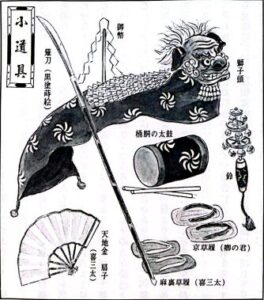

小道具

・薙刀(卿の君が所持)

・獅子頭(喜三太による獅子舞)

・扇(大原木踊りの場面で使用)

衣装

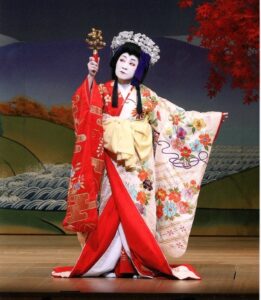

・卿の君:中振袖に打掛、丸帯を締め、長刀を持ち登場。気品と哀愁を併せ持った出立です。

・喜三太:太神楽の衣装に獅子頭を合わせた装束で、喜劇性と軽快さを演出します。

鞍馬獅子とはどういった踊り?

『鞍馬獅子』は、狂乱した女性(卿の君)の心理を中心に構成された作品です。その中に太神楽の滑稽さと芸が入り込み、物語に緩急と陰陽の調和が生まれます。

卿の君の出

卿の君は「嵐の誘う花の雪…」と語られる中、花道から薙刀を突いてさまよい出ます。狂気を出から見せる必要があるので、卿の君はここが最大の見せ場の一つです。

大原木踊り

扇を使って踊る部分。狂乱の中に時折垣間見える静御前の美しさとしとやかさを見せます。

喜三太の出

太神楽扮する、喜三太が「悪魔を払ってそっこでせ」とセリフとともに花道より出で、軽やかに踊る場面。

太神楽と獅子舞

喜三太と卿の君に絡み、太神楽や獅子舞による立ち回りが展開されます。獅子が卿の君の薙刀をくわえる場面など、所作に見どころが集まります。

わが夫の鞍馬の方と聞くものを~

義経を思い踊る、卿の君のクドキ模様です。

狂気に触れた卿の君を喜三太がなんとか止めようと苦心するさまが見ものです。

幕切れは薙刀をもった卿の君と獅子頭を手にした喜三太が上下にきまって終わります。

鞍馬獅子を踊る際の心得

『鞍馬獅子』を踊るにあたり、まず心に留めたいのは、卿の君(静御前)という役は、非常に品格と情念の両立が求められる難役であるという点です。

衣装は中振袖に打掛、丸帯に薙刀持ち。鬘は下げ髪に前挿しと、華やかかつ重厚な扮装です。これらの装いは、ただ華美であるのみならず、義経の愛妾という身分と、その悲しみと狂気を纏う女性像を象徴しています。

しかし、こうした大仰な外見に負けず、芯を持った所作で舞台に立たなければ、見苦しい印象を与えてしまいます。たとえば「気違いに刃物」という言葉があるように、薙刀さばきにばかり力が入ると、恋する女の切なさが薄れてしまいます。

逆に、恋の情緒ばかりを意識しすぎると、体の動きにキレがなくなり、舞台としての迫力に欠けてしまいます。

つまり、この踊りの本質は「品位ある狂乱」と「情念ある技巧」のバランスにあります。

卿の君(静御前)を演じる心得

- 義経の愛人としての気品と節度を第一に持つ。

- 狂っている姿の中にも、女性としての奥ゆかしさを常に忘れない。

- 薙刀の所作は鋭さだけでなく、感情の流れを持たせて動く。

- 装束の重量感や動きづらさを利用して、逆に“重く沈む情”を表す。

喜三太(太神楽)を演じる心得

喜三太は、芸が完成された太神楽ではなく、「太神楽になろうとしている者」であることが大切です。

つまり、芸人らしさを完全に体現してしまうのではなく、どこか素朴さや未熟さ、ぎこちなさが見えるくらいが丁度よいのです。

- 陽気さの中にも、相手(卿の君)への丁寧な心配りを忘れない。

- 獅子舞は見せ場だが、自分が主役にならないよう注意する。

- 掛け合いは、舞台全体の流れを読みつつリズムと間で生かすこと。

型の中に心を宿す

『鞍馬獅子』は、動きの正確さよりも、“なぜその動きをするのか”という感情の裏付けが肝心です。

型に魂を入れ、一つ一つの所作に役の性根を宿らせること。それこそが本当の「心得」であり、この作品が他と一線を画す理由です。

鞍馬獅子まとめ

『鞍馬獅子』は、舞踊としても物語としても完成度の高い作品です。

現在上演されているのは前段に過ぎませんが、その中に詰め込まれた感情と技巧は、舞踊家にとって大きな挑戦であり、学びの宝庫とも言える演目です。

他の日本舞踊の演目紹介はこちらからご覧になれます!